Tiempo de lectura aprox: 11 minutos, 24 segundos

En esta cuarta y última entrega de nuestra serie sobre los vinos de Jerez, abordaremos el fascinante concepto de los vinos de pago, aquellos Jereces especiales que, aunque no alcanzaron la prominencia que algunos visionarios anticiparon, dejaron una huella imborrable en la tradición vinícola de la región. Desde los tumultuosos cambios del siglo XIX hasta la revolución tecnológica del siglo XX, exploraremos cómo estos factores moldearon el carácter distintivo del Jerez. Este artículo nos invita a reflexionar sobre la resiliencia y la capacidad de adaptación que han permitido a los vinos de Jerez perdurar y evolucionar.

Vinos de pago: el Jerez que no fue

Los finos/amontillados que los bodegueros aseguraban que no eran fortificados solían ser, además, vinos de pago. Si bien es cierto que se pueden encontrar ejemplos notables de vinos procedentes de pagos específicos con anterioridad –Domecq se publicitaba desde los años 1820 en Inglaterra blandiendo la bandera de Macharnudo (The Morning Chronicle, 1826)- lo cierto que fue en las últimas décadas del XIX cuando adquirieron una potente visibilidad comercial. Mucho tiene que ver con la mayor crisis que Jerez ha vivido en su historia. A mediados de los años 1870 este gran negocio, el principal artículo exportador de España durante décadas, sufre un crack cuyas consecuencias persisten hasta nuestros días: Jerez nunca pudo competir, a partir de entonces, ni en grandes números, ni en imagen pública, con los grandes vinos del mundo, cosa que hacía hasta entonces hacía con sobrada solvencia. Era algo que se vivía como un gran desastre por los hombres fuertes del Marco de Jerez. Ese era el caso del agrónomo Gumersindo Fernández de la Rosa, quien en 1886 decía: “Hace veinticinco años que vengo día por día presenciando y observando esos profundos cambios que el negocio vinatero ha experimentado en este centro de producción y exportación: le he visto llegar al apogeo de su prosperidad y riqueza, y después bajar en rápida pendiente hasta los bordes de un abismo de miserias y de ruina.”

La reacción fue doble. Por un lado, se diversificó la producción a terrenos hasta entonces poco transitados. Algunas casas, de manera muy notable Pedro Domecq, exploraron la posibilidad de elaborar espumosos, con la pretensión nada oculta de superar a la Champaña, basándose en la supuesta similitud de suelos entre Macharnudo, donde la casa asentaba sus reales, y esa región vitivinícola francesa. Pero lo que acabó por consolidarse de manera perdurable fue la elaboración de destilados, de manera muy sobresaliente el brandy. A principios del XX Jerez ya no era solamente un emporio vinícola, se convirtió en una gran industria de bebidas. Pero no fue el único cambio. Un debate que venía coleando desde hacía años se agudizó de manera muy notable: la protección de los vinos jerezanos ante las imitaciones y adulteraciones, la creación de una marca colectiva. El largo camino que eventualmente llevó a la creación de la D.O. Jerez en 1935 se había iniciado. Pero las propuestas que estaban manejando alguna de las grandes casas poco se parecían a lo que luego acabó adquiriendo rango legal en los años 30. Imitar al enemigo, Burdeos, se convirtió en una opción que en absoluto se descartaba. Esa era la opinión, ni más ni menos, que del fundador de González Byass: “Si Jerez supiese o pudiese sacar partido de las circunstancias, no habría de pasar mucho tiempo antes que, a imitación de Burdeos, se erigiese en emporio y metrópoli de una vasta región vinícola. No ha faltado (…) algún jerezano insigne (como, por ejemplo, el Sr. González), que haya sabido apreciar esta cuestión bajo su verdadero punto de vista, llevando al mercado consumidor los vinos de Jerez con el nombre de la viña productora y el año de la vendimia, a la manera de los chateaux franceses, y los vinos de segundo orden con los nombres también de sus respectivos distritos originarios, haciendo de esta suerte imposible la falsificación y procurando que aquellos sean como la estatua y estos como el pedestal que sirve para enaltecerla.” (La Ilustración Española y Americana, 1878).

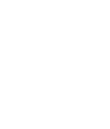

1. Fragmento correspondiente al futuro Marco de Jerez. Mapa levantado por Miguel Palacios y mandado imprimir en Londres por George Suter (1868). El Plano general de los terrenos vinícolas de Jerez, Puerto de Santa María y Trebujena fue citado elogiosamente por Diego Parada y Barreto. La evidencia gráfica de que la clasificación de los pagos de viña era importante.

Las bodegas no esperaron a que los cambios normativos se hicieran realidad, y comenzaron a sacar al mercado sus vinos de pago y viña. En realidad, lo que se hizo es sacar rendimiento a un conocimiento que ya se tenía o se creía tener. La famosa división de los distintos tipos de suelos en barros, arenas y albariza tiene su soporte ancestral en la obra de Columela. Los pagos jerezanos eran conocidos desde antiguo. En los años 1830 estaban sometidos a peritajes propiciados por el Cabildo jerezano, realizados por agrónomos expertos que determinaban la calidad de cada terruño, elemento clave no sólo para evaluar los precios justos a los que debía venderse la uva o mosto de los cosecheros, sino sobre todo a efectos de impositivos (Francisco González Álvarez (1878), Apuntes sobre los vinos españoles). Pero el síntoma más palmario de que se trataba de algo importante era, sin duda, la insatisfacción. Diego Parado y Barreto (1868) consideraba el conocimiento de los pagos como esencial por una consideración eminentemente práctica: a su juicio, el terruño era determinante en la capacidad de envejecimiento del vino. Consideraba, sin embargo, que era un camino al que todavía le quedaba mucho recorrido por hacer. Para él, la tradicional división entre barros, albarizas y arenas era claramente insuficiente. Elogia algunas iniciativas, como el de la elaboración del Plano general de los terrenos vinícolas de Jerez, Puerto de Santa María y Trebujena, elaborado en 1867 e impreso en 1868. Pero pensaba que se contaba con datos “todavía muy imperfectos para poder dar una idea completa de la situación, clasificación y valuación del viñedo de Jerez y de cada uno de sus pagos, asunto tan importante como que sirve de base a todas las transacciones del comercio de vinos en la localidad…” Una tarea ineludible que debería ser retomada un siglo y medio después.

2. Fragmento de sendas cartas comerciales evidenciando cómo el pago de procedencia de los vinos, en este caso Macharnudo, eran una de los motivos de orgullo de las bodegas.

Lo cierto es que los vinos de añada de pagos o viñas específicos, aquellos que debían ser el pináculo de la pirámide jerezana según la revista La Ilustración Española y Americana, no prosperaron. Sí lo hicieron, sin embargo, aquellos vinos cuyas soleras sólo eran rociadas con vinos procedentes de pagos o viñas específicos, lo cual no implicaba necesariamente un sobreesfuerzo, ya que muchos de ellos procedían de mostos fermentados en las correspondientes casas de viña. Los vinos de pago solían ser, fundamentalmente, finos y amontillados, aunque existieron palos cortados (Valdespino, Cayetano del Pino), Ello era, en cierta forma, era una respuesta parcial a a la acusación generalizada -este era el caso de Luwig Thudichum (1872)- de que la solera destruía “toda la individualidad en cuanto al origen y el año” (Ludwig Thudichum (1872), “Cantor Lectures, On Wines, their production, treatment, and us.”, Journal of the Society of Arts). La variabilidad de año a año en estos vinos de solera ciertamente era sacrificada. Pero a cambio de una representación fiel del terruño: una solera alimentada exclusivamente, por ejemplo, de mostos de Viña el Caribe (Añina), vendría a representar la media histórica de lo que da de sí un terruño, diluyendo el efecto que pudieran tener determinadas añadas enmascaradoras. Garantizaba, además, o al menos eso se creía, cierto control de la calidad, y, sobre todo, una unidad de estilo diferenciado. Esa era la idea preconizada por González Byass en los años 1880: “Esta casa, que reúne las tres industrias de cosechero, almacenistas y extractor (…), ha conseguido acreditar los productos de sus propias viñas, la Amorosa y Romano en el pago del Carrascal, Ducha en el pago de su nombre, A.B.en el de Macharnudo y Tula en el de Balbaina (…) presentándolos en los mercados como especialidades inimitables, por ser productos genuinos que conservan siempre el estilo peculiar del terreno de cada viña.” (Guía de Jerez, 1883).

Los vinos de pago florecieron junto a los tradicionales vinos de mezcla. Los primeros eran los vinos caros de las casas bodegueras, junto a los vinos viejos y las añadas históricas. No pocas veces eran anunciados como especialidades de la casa, como una suerte de tarjeta de visita. Los vinos de pago, además, se vieron favorecidos por una tendencia que se empieza alumbrar en los años 1870 y constituyó un verdadero vendaval a principios del siglo XX: la aparición de las marcas y del embotellado en botella. Lo cierto es que estos finos y amontillados, sin embargo, fueron desapareciendo en la segunda mitad del XX, dentro de un movimiento general de tecnificación de la producción, pero también de producciones masivas y de bajo precio. No era el tiempo de virguerías. Todavía en los años 1940 y 1950 Blázquez, Bobadilla, Domecq, González Byass, La Riva, Sánchez Romate, Valdespino, etc. embotellaban vinos de pagos o viñas. Sin decirlo explícitamente en sus etiquetas, lo mismo se podía decir de dos marcas legendarias de manzanilla, La Guita y Barbiana, procedentes respectivamente de las viñas de Miraflores Baja y Miraflores Alta. Sin embargo, con la excepción de algunos vinos de Barbadillo de los años 70 (los olorosos y fino Cuco del pago de Balbaina, o el San Rafael de Carrascal), la lógica industrial se impuso. En los años 1990 era fundamentalmente Valdespino la que, prácticamente en solitario, se mantenía en sus trece. Hoy se vuelve a hablar de ello.

Jerez: ¿Hacia un azar controlado?

Posiblemente en a finales del XIX, y con toda seguridad a comienzos del XX, se podía decir que la actual clasificación diferenciada de los vinos secos (finos/manzanillas, amontillados, olorosos y palos cortados) se había consolidado. La flor no sólo no había dejado de estar bajo sospecha, sino que las menciones a su papel determinante se habían hecho frecuentes, a pesar de que era materia de debate científico durante todo el primero tercio del siglo. Con todas las limitaciones que imponía un sistema de producción fundamentalmente artesanal, cada vez se conseguía conducir más vino hacia la crianza biológica. Después de la Guerra Civil las cosas iban a cambiar radicalmente. Jerez vivió un verdadero despegue industrial desde comienzos de los años 1960 que hunde sus raíces en la década anteriores. Las cifras hacia el final de la década de 1970 eran abrumadoras. La superficie total de viñedo alcanzó más de 20.000 hectáreas (hoy apenas se alcanzan 6900), y la producción sobrepasó todos los registros históricos. Fue un triunfo engañoso. Mucho del vino que se exportaba era barato y de dudosa calidad, la imagen del sherry se deterioró enormemente. Después vino una fenomenal crisis de la que todavía se está saliendo: hoy no se llega a las 7000 hectáreas.

No entraré en las causas, pero no todo se limitó a cometer viejos errores. La implantación de la ciencia de laboratorio en el corazón mismo de las bodegas, con la incorporación de hombres de bata blanca de primer nivel, transformó radicalmente la producción de vino. Dejando aparte las masivas, y no siempre virtuosas, transformaciones en el viñed, es en el proceso de vinificación y crianza el que se vio más drásticamente cambiado. Un hecho de trascendental importancia tuvo lugar: el que era el más azaroso de los procesos productivos del Marco –la producción de finos que eventualmente se convertían en amontillados- pasó a ser un proceso esencialmente predictivo. No fue fácil. Uno de los científicos responsables del cambio, Justo Casas, describe gráficamente cuál erala situación en los años 1950 en su magistral La Vinificación en Jerez en el siglo XX (2008): “…la técnica tradicional conducía a una casi continua selección obligada de vinos, cada vez con tiempos más largos de espera para poder decidir su aptitud con seguridad, al elevado coste de ser más corta la proporción de los vinos idóneos para entrar (con el mínimo número de sorpresas desfavorables) en un sistema de criaderas y solera de vinos finos. En suma, los procesos técnicos no se dominaban…”

3. La arribada de la ciencia de laboratorio cambió radicalmente el panorama de la vinificación en Jerez. Manuel González Gordon (1972), Sherry. The Noble Wine, The Cockery Book Club.

Gracias a el progreso tecnocientífico se acabó por dominar el proceso. Hoy en día no hay que esperar pacientemente a que el vino de una misma viña se decante misteriosamente a un lado u otro para luego conducirlo con el concurso de las soleras. Al final los bodegueros hicieron caso a Boutelou. Frente a lo incontrolable de miles de botas fermentando, experimentaron el confort de controlar la fermentación en tanques de inox. Desde un principio se encaminan los mostos más finos o de yema a la crianza biológica, se los alcoholiza al entorno de los 15º, permaneciendo un tiempo relativamente breve en añada, es decir, en observación por si se producía algún tipo de error en un proceso fundamentalmente controlado. Los que pasaban el fielato refrescaban unas soleras en las que los errores se minimizan gracias, entre otras muchas cosas, al control de la temperatura/humedad en bodega y del PH. Por su parte, los olorosos modernos tampoco tienen nada de misterioso. Vinos procedentes de mostos más sustanciosos, en no pocos casos de segunda prensa, se alcoholizan poco después de la fermentación y el deslío a una graduación alcohólica elevada que impiden el desarrollo de la flor. El palo cortado, en este entorno fundamentalmente dirigido, se constituye en el resto de un proceso histórico de arrinconamiento del azar, de triunfo de la razón tecnológica, de la necesidad: una reliquia del tiempo en que todo sucedía, y las cosas no se podían predecir, sino conducir.

Evidentemente todavía hay sorpresas: se puede decir que cada bota tiene una existencia individual y la flor es un actor no siempre dócil, y esa es una de las razones por la que todavía es importante la observación clínica de las botas. Pero el azar está muy lejos de crear los quebraderos de cabeza de antaño, ni hay que esperar años en crianza estática hasta que los distintos estilos se decanten. No hay duda que convertir lo que antes era considerado como una enfermedad –la flor- en el eje de una actividad industrial y masiva tiene mucho de asombroso. La historia de los técnicos y científicos que lo hicieron posible está por hacer. En la actualidad, encontramos millones de litros de finos y manzanillas técnicamente perfectos, unos vinos blancos de excelente calidad, aunque uno se pregunta si no se ha abandonado la ambición de ser otra vez grandes: no basta con embotellar vinos en rama. Eso sí, se ven acompañados de una legión de vinos viejos y viejísimos, que en otros tiempos se empleaban en las mezclas o eran consumidos por las familias propietarias.

El panorama, por así decirlo, es híbrido: hijos de una tecnología irreprochable junto con los abuelos nacidos de la vieja ciencia empírica. Pero el coste de este arrinconamiento del azar ha sido la pérdida de variabilidad, de individualidad. La vinificación controlada en grandes depósitos de Acero inoxidable ha eliminado gran parte de las incertidumbres que generaba tener decenas de miles de botas fermentando. Ni que decir tiene que a ese proceso de uniformización ha contribuido decisivamente el hecho de que la pisa y fermentación ya no se hace en las casas de viña, sino en grandes instalaciones en las propias bodegas, donde en la mayor parte de las ocasiones el carácter de los mostos de cada viña se diluye. Se han minimizado al máximo los errores, pero el campo de juego del bodeguero se ha limitado severamente. Lo de tener miles de botas fermentando era un quebradero de cabeza, pero también proporcionaba una enorme baraja de posibilidades. Hoy el mercado de vinos de gama alta, que es al que de ninguna manera puede renunciar Jerez, demanda otra cosa: objetos únicos.

4. Viña AB, que da nombre a un conocido vino de González Byass. La recuperación de esta tradición hoy perdida, los vinos de pago y viña, elemento clave de un necesario cambio de rumbo en el que la diversidad y la individualidad han de ocupar un lugar central.

Mi convencimiento, y no diré nada nuevo, es que la vuelta a la viña es fundamental. No es ni más ni menos que aventurarse en aquello que floreció en el período 1870-1939: los vinos de pago. Tiene todo el sentido. A Jerez le ha perseguido la maldición de la confusión entre licor y vino. Hay que dejar claro que los vinos del Marco son no sólo fruto de la vid y del trabajo del hombre, sino productos únicos del poniente y del levante, y de uno de los suelos calizos más formidables del mundo. Y hay que afirmar que aquí también, como en cualquier sitio donde el vino es verdaderamente grande, existía –y todavía existe- un conocimiento muy detallado de los distintos terruños. No hay que inventar nada: no es sino volver a poner en funcionamiento las casas de viña, las grandes olvidadas del patrimonio histórico jerezano. Por otra parte, no hay duda que la recuperación de castas perdidas, y, sobre todo, de clones de palomino no tan productivos, podría ser un terreno fértil.

Pero no conviene olvidar el segundo terruño de la bodega, o como Manuel Barbadillo lo llamaba, el espejo de la tierra. Quizás ha llegado el momento de darle una segunda vuelta de tuerca a la tecnociencia: poner el laboratorio no sólo al servicio de la producción en masa de vinos buenos y fiables, sino a la elaboración de vinos individuales, únicos, grandes. Ahora más que nunca se puede fermentar en bota minimizando riesgos, o se pueden gestionar las soleras manteniendo un sabio equilibrio entre el estilo de cada encaste bodeguero y el carácter único de esos individuos a los que llamamos botas. Dejemos que el vino, otra vez, suceda. Es una de las marcas que han hecho único a Jerez: el arte de convertir en vino lo impredecible.

A lo largo de esta serie, hemos recorrido un camino de desafíos y transformaciones que Jerez ha sorteado con maestría, desde la consolidación de los vinos de pago hasta la adopción de innovaciones tecnológicas que redefinieron su producción. La historia de estos vinos es un testimonio de la perseverancia y la búsqueda constante de calidad y autenticidad en un mercado globalizado.

En nuestro próximo artículo, seguiremos explorando la rica y vibrante cultura de Andalucía, desentrañando cómo ha influido y sigue influyendo en la viticultura y otras tradiciones locales. No te lo pierdas.