Tiempo de lectura aprox: 13 minutos, 34 segundos

En el siglo XIX, el amontillado se destacó como una innovación reciente y refinada dentro de los vinos de Jerez. A lo largo del tiempo, se desarrollaron distinciones entre finos y amontillados, revelando un proceso de elaboración único y lleno de misterio.

La gallina antes que el huevo. El misterio del amontillado

A principios del XIX existía la conciencia de que el jerez amontillado era una invención relativamente reciente, distinto del jerez seco. En 1802, el joven Antonio Alcalá Galiano, acompañaba a su padre, el conocido marino Dionisio Alcalá Galiano, a un viaje importante. Dionisio comandaba el Bahama, incorporado a la escuadra que había de ir a Nápoles en busca de la princesa que debía desposarse con el Príncipe de Asturias, el que acabaría por ser Fernando VII, el rey perjuro. El periplo se hacía en compañía de un cocinero francés, y bebida y comidas no desmerecían. Muchos años después, un anciano Alcala Galiano (1864, La América) hacía el siguiente comentario al respecto: “No era menos notable la colección de vinos, entre los cuales lucía el Jerez amontillado, hoy común, entonces con el mérito de ser sobre exquisito, de invención moderna”.

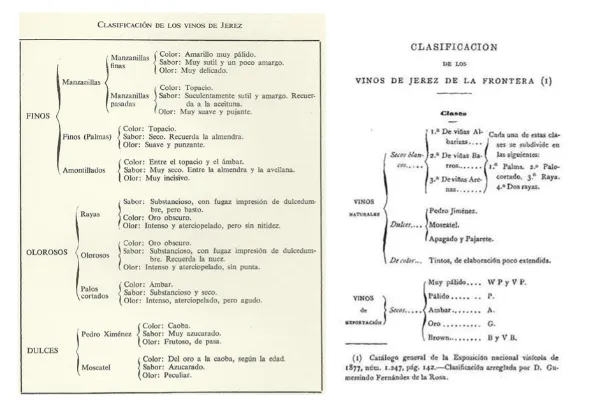

En la edición de 1809 del diccionario de la RAE aparece ya el “vino amontillado” como “el generoso o pálido que se hace principalmente en Jerez de la Frontera, y el cual en su origen fue hecho a imitación del de Montilla”. Independientemente de que el posible origen montillano es una cuestión que dista mucho de estar aclarada, es especialmente llamativa la referencia al vino pálido ¿Se trata de que lo nosotros llamamos fino recibía el nombre de amontillado a principios del XIX? No exactamente: lo que sucedía es que no se distinguía entre finos y amontillados. En las primeras décadas del XIX, y hasta los años 1870, no había emergido el fino como realidad independiente, como un estilo de jerez con entidad propia. La gallina fue antes que el huevo. Hoy en día llamamos amontillados a los finos viejos que han pasado a una fase oxidativa, aunque siempre teniendo en la mente que son dos tipos de vino distintos. Hace 170 años a los amontillados jóvenes se les podía llamar finos, pero sin establecer casi nunca una distinción nítida entre unos y otros. Es más, al vino se le clasificaba como amontillado prácticamente desde el principio, de tal manera que amontillado y palma eran prácticamente equivalentes: “al vino amontillado se le llama de palma por señalársele con esta misma figura…” (Parada y Barreto, 1868). Como señala acertadamente Javier Maldonado Rosso, los finos, como mucho, eran considerados como un subtipo inferior de los amontillados, ya que se sobrentendía que los vinos más criados y viejos eran por definición superiores (Javier Maldonado Rosso (1997), “El proceso de consideración del fino como tipo característico de la vinicultura del Marco de Jerez”, en Actas de las III Jornadas del vino fino.

Sólo cuando empieza a surgir una demanda creciente de vinos pálidos y con una graduación alcohólica más modesta (cosa que se hace sentir a desde 1830 y de manera más clara a mediados del XIX), se crearon las condiciones económicas favorables para la emancipación de esos amontillados jóvenes a los que posteriormente se conocerán como finos. Pero fue un proceso lento. Cuando uno de los padres del wine writing, Henry Vizetelly, viaja a Andalucía en 1875 ya existían conocidos finos, como el Tío Pepe o el Viña AB. El fino aparece con entidad propia con cara y ojos, incluso desde un punto de vista más conceptual justo en ese preciso momento histórico. En un documentado artículo sobre los vinos de Jerez aparecido en El Globo en 1877, donde se recaba la opinión de los responsables de la bodega Manuel Misa, no sólo se distinguen finos y amontillados, sino que se define al segundo como un “cambio de estilo que hace el fino con los años”. Es decir, vemos que el huevo empieza a preceder a la gallina. El ingeniero agrónomo jerezano Eduardo Abella (1885), por su parte, sostenía que el vino que inicialmente se clasifica como palma tras el deslío evolucionaba posteriormente en las soleras generando dos tipos diferenciados de vino: finos y amontillados.

Pero la conciencia de que eran vinos esencialmente distintos se desarrolló lentamente. Lo prueba el hecho de que vinos como el Fino Inocente (Valdespino), o el Fino Quinta (Osborne) durante mucho tiempo fluctuaron en los catálogos de año a año: unas veces aparecían como finos y otras como amontillados. Y eso sucedía, todavía, en los años 1910. Había buenos motivos. Téngase en cuenta que aquellos finos, expuestos a períodos de contacto con el aire más prolongados a los de hoy en día, eran vinos más sustanciosos y oxidativos que los contemporáneos, y probablemente con mayor riqueza alcohólica debido a las mermas. De hecho, era el tiempo en que la diferencia entre manzanilla y fino era mayor, pudiéndose decir que el fino actual se ha ido asanluqueado. En cualquier caso, eran estos vinos caros y escasos. La razón era igualmente clara: la crianza fina bajo velo estaba sometida a toda clase de peligros y la capacidad de manejarla de manera razonablemente predictiva desde el lagar a la botella estaba muy lejos de consolidarse.

Pero no es esto lo más llamativo. Durante buena parte del siglo XIX, el amontillado se situaba en una posición análoga a la que hoy ocupa el palo cortado. Durante el largo tiempo en que los jereces no se pudieron manufacturar de manera razonablemente predictiva, era el amontillado, sin ningún lugar a dudas, el vino más misterioso, escaso, raro, inestable, y, por tanto, caro: “De 100 botas de vino, no más de cinco o seis se pueden convertir en amontillado. Sin embargo, todo lo relacionado con la producción de este vino está envuelto en tal incertidumbre que lo que se había supuesto en un principio que era amontillado se transforma, después de algunos años, en lo contrario y viceversa. Dadas esas circunstancias, y su consiguiente escasez, es grandemente apreciado y cuidadosamente preservado por los negociantes…” (Sir Arthur de Capell Brooke (1831), Sketches in Spain and Morocco). Sobre las causas que podrían impulsar a una mayor frecuencia en su aparición se pensaba, como era el caso de Diego Parada y Barreto (1868), que la uva más madura tendía a dar origen a palos cortados, mientras que aquella cortada recién llegada la madurez era “la que más fácilmente se presta a dar mostos claros con tendencia al amontillado.” También se solía vincular con cierta frecuencia a aquél con la variedad palomino, como lo hacía Buenaventura Castellet en su Enología española (1865). Como quiera que esta variedad estaba muy extendida en los terrenos albarizos, se sobreentendía que estos dos factores o estaban correlacionados, o eran de alguna forma favorables para su aparición.

¿Qué sucedía entonces con la flor? ¿No se establecía ninguna relación de causa-efecto? En un principio se la tomaba, sin ningún tipo de paliativos, como una enfermedad del vino: “Antes que entre abril es preciso ejecutar el segundo trasiego (…) En él se separa el vino de los turbios que ha ya nuevamente formado y de una telita blanca que llama flor que el vino cría por encima y le es muy perjudicial” (“Método de cultivar las viñas, y hacer el vino en Xerez de la Frontera” Semanario de Agricultura y Artes dirigido a los párrocos, 1801). Y, sin embargo, es igualmente claro que los bodegueros estaban trabajando con el vacío, especialmente en Sanlúcar, como se induce del significativo comentario de Boutelou (1807): “Los vinos blancos de manzanilla se afinan, se suavizan, se sazonan y se mejoran con proporción al vacío de las botas.” Es decir, se atribuían al aire contenido en las botas aquello que muy probablemente estaba haciendo la flor. En los años 1830 empiezan a aparecer signos de que se percibía cierta concomitancia entre la aparición del velo de flor y el surgimiento azaroso de los amontillados. Es lo que comentaba Sir Arthur de Capell Brooke en 1831: “En torno a septiembre una capa delgada, blanca y oleosa aparece en la superficie del vino, que, al año siguiente, se convierte en amarilla, y, algún tiempo después, de color oscura; dicha cobertura parece que por su naturaleza lo protege de la acidez, desprovisto el vino, como está, de cualidades espirituosas.” Es decir, que no sólo menciona su existencia, sino que se advierte de una de sus atributos: la protección de vinos relativamente menos alcohólicos contra el avinagramiento. Pero esto distaba mucho del establecimiento de una relación de causa-efecto.

En los años 1870 ya se leen comentarios en los que se afirmaba que el velo de flor indudablemente afinaba el vino, o incluso estableciendo una relación de causa y efecto. Tal era el caso de Henry Vizetelly (1876), quien incluso llegaba a hablar de lo producción de aldehídos: “El tipo del amontillado resulta de vinos que han desarrollado Mycoderma vini, las llamadas flores del vino en las más tempranas etapas de su existencia. Bajo esas circunstancias su alcohol, absorbiendo el oxígeno de la atmósfera, se transforma en gran medida en aldehído, del cual toma el gusto etéreo que comúnmente se encuentra en los vinos de tal descripción”. El problema era, sin embargo, la identificación prevalente del velo de flor con Mycoderma vini, es decir, con una enfermedad del vino, lo cual le hacía objeto de frecuentes fulminaciones por parte de técnicos y científicos. Tal era el caso, por ejemplo, el director de la Estación enológica de Haro, Víctor Manso de Zúñiga: “Verdaderas autoridades por sus conocimientos teóricos y prácticos, como el distinguido Ingeniero agrónomo D. Diego Pequeño y el malogrado Ottavi, afirman haber estudiado caldos de Jerez de gran renombre y excelentes cualidades en que estaban muy desarrolladas las flores. Se explica porque, siendo los mencionados vinos de gran riqueza alcohólica y de mucha nariz, no se notaban los efectos del micoderma. Sin embargo, de esto, volvemos a insistir en que tal enfermedad debe evitarse o curar tan pronto como se perciben las primeras flores.” (Victor Manso de Zúñiga (1895), Conferencias enológicas).

La situación era, en realidad, compleja. Puede ser descrita de la manera siguiente: es posible que desde mediados del XIX, y de manera mucho más clara en los años 60-70 de ese siglo, no sólo se había reconocido que el velo de flor era favorable en la crianza de determinados tipos de vino, sino que se habían dado pasos decisivos en su pastoreo. Es también, más que posible que en los comienzos de dicho pastoreo tuvieran algo que ver los bodegueros y capataces de origen sanluqueño, ya que la manzanilla era una realidad más que consolidada a mediados del XIX. El problema era la ciencia. Algunos científicos, como el doctor Revueltas-Carrillo, llegaron a identificar que la flor era la responsable del bouquet y la finura del vino (Francisco Revueltas Carrillo (1883), Vindicación del vino de Jerez). Pero se trataba de una excepción: la inmensa mayoría de la comunidad científica del momento identificaba el velo de flor con Micoderma vini, es decir, con una enfermedad del vino. A lo más que se llegaba a decir es que, por alguna misteriosa razón, Mycoderma vini tenía algún tipo de efecto beneficioso en los vinos jerezanos.

De hecho, como bien señala Maldonado Rosso (1997), este será un tema de discusión hasta los años 1930, momento en que el ingeniero agrónomo Juan Marcilla Arrazola identifico la flor no con Mycoderma vini, sino con levaduras del género Saccharomyces. Así que durante décadas encontramos una situación extraña. La de unos bodegueros que tendían a silenciar una tecnología empírica heterodoxa desde el punto de vista científico pero que, sin embargo, les estaba dando resultados óptimos. El asombro del doctor Ludwig Thudichum (1896) es sintomático: “Con la expresión “flor” los extractores se refieren al hongo blanquecino que crece en la superficie del vino (…) En noviembre de 1871, todo el vino de ese año que yo examiné (y examiné muchos cientos de botas) estaba cubierto con ese moho. Al expresar mi asombro a los extractores por permitir que sus vinos reposaran con un vacío y que se cubrieran con ese moho, admitieron que era un rasgo desfavorable que la flor apareciera en el mosto o en el vino joven que estaba todavía en las primeras lías, pero dijeron que les gustaba la flor en el vino después del primer trasiego, en las añadas o en los vinos de criaderas y soleras: decían que el vino, a pesar de la flor robusta y creciente, se desarrollaba mejor (…) Sólo en Arbois, en el Jura, se permite que el vino se cubra con Mycoderma vini (…) Los mohos nunca se sacan. Muchas botas de vinos se echan a perder al convertirse en vinagre: algunas, sin embargo, adoptan un desarrollo admirable. Se dice que esta calidad es directamente proporcional al desarrollo de la flor (…) En general, este tema requiere una investigación científica.”

Por otra parte, en la primera mitad del XIX se había generalizado entre los tratadistas foráneos y los viajeros de que el amontillado era un vino natural, es decir, que no recibía ningún tipo de fortificación alcohólica. Tal era el caso de Cyrus Redding quien en su libro The History and Description of Modern Wines (1833) sostenía: “Ni una sola gota de aguardiente puede ser añadida a un amontillado genuino sin echarlo a perder”. Los testimonios en ese sentido se cuentan por decenas. Pero también hay quien mostraba su incredulidad. El Cónsul británico en Cádiz manifestaba en 1866 que se trataba de un mito: “En el momento en que el vino es sacado de sus lías cada bota es invariablemente fortificada con la adición de una pequeña cantidad de alcohol, y en este aspecto, el amontillado es tratado como el jerez” (Consular Reports at the Foreing Office, 1866). Coincide esta opinión con las descripciones que hace la mayor parte de los tratadistas españoles desde los años 1830 en adelante. Manuel Barbadillo, quien comenzó a escribir su libro sobre la manzanilla en los años 1930, veía el asunto con claridad: los comentarios sobre jereces no fortificados eran, en realidad, un mito (Manuel Barbadillo (1996), La manzanilla).

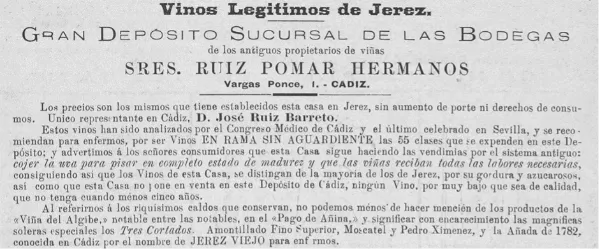

Sin embargo, es un tema que admite discusión y que requeriría mayor investigación. En 1847, la entonces bodega González Dubosc(la que sería conocida posteriormente mundialmente conocida como González Byass), es premiada en un concurso organizado por la Sociedad Económica Matritense por un amontillado procedente de uvas de palomino y de terrenos de albariza. Pero esto no es lo más llamativo, se presentaba al concurso como “vino natural”, y “sin beneficio”, es decir, como un vino sin fortificar. Casi treinta años después, Henry Vizetelly (1876) también confirmaba la existencia de vinos de Jerez no fortificados, a los que también llamaba “vinos naturales”. No sólo eso. En 1878 se hablaba de un vino “de origen más reciente”, llamado Tío Pepe “delicado”, y “sin aguardiente”. A partir de entonces se generalizarán los vinos –finos y amontillados- que aparecen en los anuncios publicitarios de periódicos y revistas como vinos sin fortificar. En 1887, en El Liberal de Menorca se publicitaba un vino procedente de una solera de unas 600 botas rociada exclusivamente con vinos procedentes de Macharnudo y, “sin adición alguna de aguardiente como lo demuestra su baja graduación alcohólica de 15 por 100, lo que constituye una verdadera rareza entre los vinos de Jerez.”. Se trataba, ni más ni menos, que del conocido Fino Inocente. Algo parecido sucedía con el célebre amontillado fino Carta Blanca, el cual, se aseguraba que “no recibía un solo mililitro de alcohol en su larga preparación…” (Revista ilustrada de banca, ferrocarriles, industria y seguros, 1905).

Difícil es saber si lo que se decía era verdad. Existía una fuerte presión para que Jerez se apuntara al carro de los vinos naturales, ya que desde mediados del XIX se puso en marcha toda una campaña médica que puso en duda que los sherries fueran saludables. Campaña que servía de apoyo teórico, no por casualidad, a un arancel discriminatorio que favorecía a los vinos franceses en el mercado británico. Pero también es cierto que no es imposible hacer vinos de crianza biológica sin fortificar: ahí están los finos montillanos ¿Y si es verdad que se elaboraron vinos sin encabezar, cómo se hacían? Téngase en cuenta que la fortificación a 15º no es un capricho: la flor prolifera a graduaciones inferiores, pero corriendo grandes riesgos de una contaminación bacteriana catastrófica en un clima tan expuesto a riesgos como es el del Marco. Es razonable pensar que en algún momento se llegó, por prueba y error, a detectar cuál era la graduación mínima para no correr riesgos inasumibles. Y, por otra parte, existía el general convencimiento de que a a mayor calidad del vino, menos necesidad existía de fortificación. El obstáculo teórico principal es que la casta palomino no es una variedad excesivamente azucarada, y que los rigores del calor veraniego se ven decisivamente moderados por la influencia marina: la graduación actual media de los vinos antes del encabezado se sitúa en torno a los 11º-12.5º Se puede pensar que en el pasado intervenían otras variedades. Es posible, pero era un lugar común que la uva palomino era la más adecuada para la elaboración de amontillados, por no hablar de su imparable expansión en los pagos albarizos. Obviamente, y esta es una clave explicativa que no cabe olvidar, los rendimientos eran muy distintos a los de hoy en día.

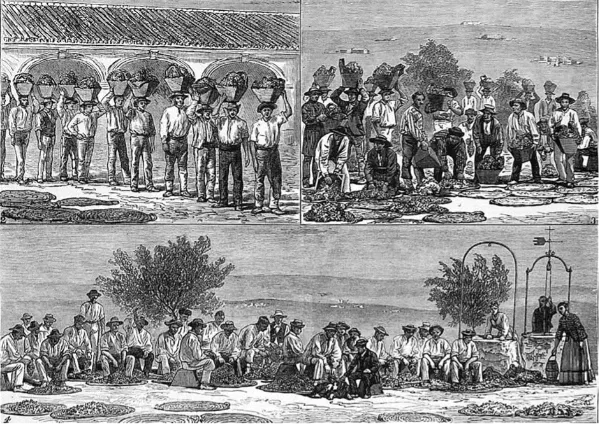

Pero quizás olvidamos algo. Hoy entendemos que el Jerez es fundamentalmente un vino fortificado. Conviene decir que esta no era, necesariamente, la única opción con la que se encontraba un bodeguero a principios del siglo XIX a la hora de asegurar un vino. La adición de arrope, o del llamado vino de color, no era infrecuente. Pero era ésta una práctica que se limitaba a los vinos encaminados a ser dulces o semidulces. Por otra parte, era un procedimiento que, obviamente, estaba completamente fuera de lugar si lo que se pretendía era preservar la palidez de los vinos. Y es que existía otra opción: el asoleo. Como decía Esteban de Boutelou (1807), los “dulces se arropan, los secos se manipulan con uvas asoleadas.” Es decir, que, si de palos cortados y amontillados estamos hablando, lo más normal es que estos vinos procedieran de mostos de uvas previamente asoleadas. Dicho asoleo, se producía en redores de esparto en los almijares, es decir, en las explanadas contiguas a las casas de viña donde estaban los lagares. La duración de este proceso en el caso de los vinos secos no excedía los dos o tres días, aunque es evidente que en los años húmedos se solía intentar solear el vino más durante más tiempo que en los de poca lluvia. Evidentemente, el asoleo no excluía la fortificación del vino, pero si permitía ahorrar un buen dinero en alcohol vínico. Si es que hubo jereces –fundamentalmente finos/amontillados- no fortificados, es más que posible que fueran seleccionados poco antes o después del deslío. Una selecta minoría de vinos excelentes, clasificados como palmas, a los que se excluía del encabezado alcohólico. Pero conviene recordar que tanto unos, la élite de vinos sin encabezar, como los otros, la inmensa mayoría de vinos fortificados, procedían de uvas previamente asoleadas.

3. Una posible respuesta al no encabezado alcohólico: el asoleo en redores de esparto en el almijar. Vendimia en Cerro Obregón, The Illustrated London News, 1876.

Por otra parte, la decadencia del asoleo –que sería interesante poder datar- puede tener que ver con las dificultades que representaba hacerlo en un clima húmedo, pero quizás sea este un asunto más pertinente en el caso de los vinos dulces. Es probablemente cierto que una vez que se empezó a tener una idea clara de que la flor era beneficiosa y que tenía mucho que ver en la génesis de los finos, que se tenía una idea empírica de que umbrales alcohólicos permitían proteger al vino sin inhibir el desarrollo del velo, las cosas debieron de cambiar. Habría que ver cuándo y de que manera los primeros esbozos de una elaboración predictiva de los jereces afectó a una práctica tan generalizada. Es posible, también, que el alcohol vínico se hiciera sustancialmente menos caro cuando se pusieron en marcha las grandes destilerías en La Mancha y la Tierra de Barros. Es decir, el asoleo, difícilmente compatible con la producción de finos a gran escala, había dejado de representar una ventaja comparativa desde el punto de vista económico. Además, dentro de un proceso de general tecnificación –cosa que no sucedió de la noche al día- los lagares de madera fueron desapareciendo de las casas de viña, centralizándose las operaciones o en las bodegas, o en grandes instalaciones en el campo. La uva ya no seguía los lentos ritmos de los pisadores, no había necesidad de hacerla esperar en el almijar. Hay, además, cuestiones de estilo que conspiraban en contra de los almijares. Manuel Barbadillo, quien comenzó a escribir su célebre libro sobre la manzanilla en los años 1930, nos da valiosas pistas: “De cosechas muy maduras, de alto grado azucaroso (sic.), difícilmente surge el mosto que las soleras de la manzanilla necesitan y requieren. El mosto ideal para este tipo de vino ha de hallarse entre los once y trece grados.” En otras palabras, en la medida que el fino se ha ido acercando a la manzanilla, aquellos vinos naturalmente más alcohólicos y “gordos”, que a la larga hacían difícil distinguir finos y amontillados, empezaron a ser vistos con sospecha. Es probable que los redores de esparto fueran una de las víctimas de la emergencia de los finos modernos.

A medida que la ciencia moderna se ha ido entrelazando con la tradición en la producción de Jerez, la vinificación ha experimentado transformaciones significativas moldeando la producción actual y marcando la transición del arte empírico a la ciencia moderna. Estos cambios han permitido un control más preciso sobre el proceso, desde la fermentación hasta la crianza, garantizando la consistencia y calidad que caracterizan a estos vinos. Este enfoque científico ha revelado nuevas facetas de los Jerez, preservando su carácter único mientras se adapta a las exigencias contemporáneas del mercado y del consumidor. Los enólogos de hoy continúan explorando el equilibrio entre tradición y modernidad, enfrentando los desafíos de mantener la autenticidad del Jerez en un mundo en constante cambio.